福岡市早良区東入部の整形外科「やら整形外科」整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科

みなさんこんにちは。院長の屋良です。

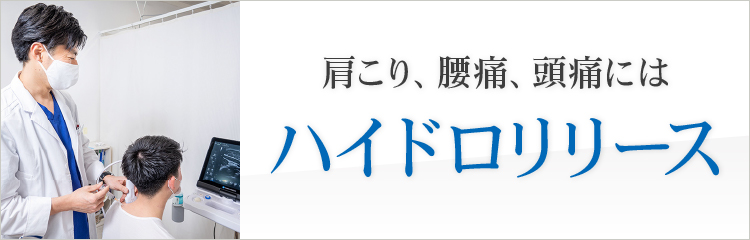

●肩こりの原因とその悪影響

肩こりは、長時間のデスクワークや不適切な姿勢、ストレスなどが原因で発生します。筋肉が緊張し、血流が悪くなることで痛みや不快感が生じますが、これを放置すると次のような悪影響が出ることがあります。

- 1・慢性的な痛み: 症状が進行すると、慢性的な肩こりとなり、痛みが日常生活に支障をきたすようになります。

- 2・頭痛やめまい: 肩こりが原因で頭痛やめまいが引き起こされることがあります。これらの症状は、さらに集中力の低下や疲労感を招くことがあります。

- 3・睡眠障害: 肩こりによる不快感で、十分な睡眠が取れず、結果的に体全体の疲労が蓄積します。

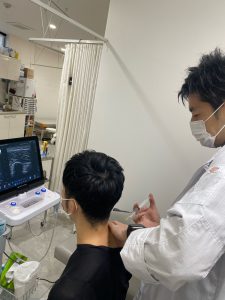

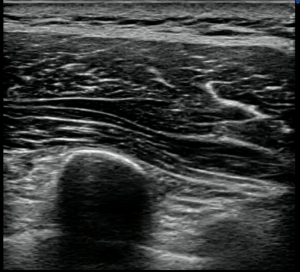

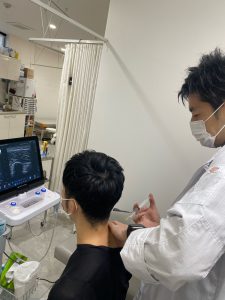

肩こりの治療法はさまざまですが、その中でも「ハイドロリリース注射」は特に効果が高いとされています。

この治療法では、筋肉や筋膜に直接注射を行い、筋肉の緊張を緩和します。

注射により筋膜がリリースされることで、肩こりの原因となっている深層の筋肉の硬さを解消し、痛みや不快感が大幅に軽減されます。

皆さんこんにちは。

本日は当院が強化して取り組んでいる、「予防医学の重要性」について説明します。

先日、「クロスFM」に出演し、予防医学の大切さについて話をさせていただきました。

その後さまざまなメディアから、「予防医学がなぜ重要なのか」の取材をうけました!

これからの社会、予防医学が注目されていく証拠だと思いました。

<当院院長は予防医学普及協会会員です>

現在、医学の世界は徐々に治療から予防医学へシフトしてきており、大病になる前、いわゆる未病の段階から対策をする事が重要だと言われています。

では、整形外科の領域でいう予防医学にはどのようなものがあるでしょうか?

みなさんご存知の骨粗しょう症、フレイル、ロコモティブシンドロームなどの概念は徐々に浸透しつつありますが、一般的にはまだまだ浸透していないというのが率直な感想です。

特に高齢の方の健康を維持し、生活の質を向上させるためには、予防医学が極めて重要です。

なぜなら高齢の方にはさまざまな健康リスクが存在し、それらを未然に防ぐための取り組みが必要だからです。

⚫️本記事を読むことで、

1・高齢者向けの予防医学の重要性

2・具体的な疾患(フレイル、ロコモティブシンドローム、骨粗鬆症など)

3・実際に予防するための実践方法

などがわかります。

これからのトレンドとなる予防医学について一緒に学びましょう!

お勧め書籍;

金を使うならカラダに使え。堀江貴文→こちら

🔴なぜ高齢者にとって予防が重要なのか?

1.健康寿命をのばすため!

高齢になると共に身体的な変化や機能の低下が進みますが、これらを予防することで健康寿命を延ばすことができます。健康な状態で自立した生活を送るためには、病気や障害の予防が不可欠です。

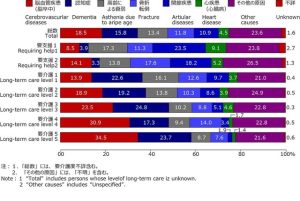

脳卒中などの脳血管疾患で寝たきりになる方は、全体の16.6%程度と言われておりますが、骨折や脊椎疾患、関節疾患など、いわゆる整形外科領域の疾患で寝たきりになる方は、実に全体の約25%、4分の1を占めます。

にもかかわらず、整形外科領域における予防医学はあまり浸透しておらず、残念ながら骨折してから初めて骨粗しょう症が発覚するというケースも少なくありません。

当院では、

「何歳になっても自分の足で歩けること、外出やスポーツ、旅行など好きなことをいつまでも続けられること」

が大切だと考えています!

2.高齢特有の病気や障害の予防!

高齢者には骨粗しょう症、フレイル、ロコモティブシンドロームなど特有の疾患や症候群があります。

これらの病気は予防を重視することで発症や進行を遅らせることが可能です。

3.医療費の削減と健康経済学の観点から!

高齢の方の医療費は全体の負担が大きいため、病気の予防によって医療費を削減することは社会的な健康経済学的観点からも重要です。

これからは国の財政の問題もあり、医療費は上がっていくことが予想されます。

健康を維持するための早期の予防策により、後の医療費を大幅に減少させることができます。

🔴高齢者の主な健康リスクと予防方法

1・ 骨粗しょう症

骨粗しょう症は骨の密度が低下し、骨の強度が弱くなる状態です。高齢者に多く見られ、転倒などの事故による骨折のリスクを増加させます。

昨今のコロナ禍で、外出を控える高齢者が大変増えています。自宅に引きこもり、テレビばかりを見ていると、筋力が低下し骨密度も下がってしまします。

筋力が弱く、骨密度が下がれば転倒リスクは増大し、万が一転倒した際の骨折・寝たきりリスクも上がることは言うまでもありません。

ではどうすれば良いのでしょうか?まずは骨粗しょう症を専門とする医療機関で骨密度検査を受けることをお勧めします!

現在骨密度の測定方法は超音波法、レントゲンを使用したDXA法などがありますが、検診などで行う超音波法では精度が低く、日本骨粗鬆症学会は、骨粗しょう症の検査はDXA法を推奨しています。

当院は開院当初よりDXA装置を導入し、希望される方への検査を行っています。

5分程度で終わる検査で、身体的苦痛もなく、保険適応となりますので(1割負担;450円、2割負担:900円、3割負担:1350円)、お気軽に受けていただくことが可能です。

50歳以上の女性、70歳以上の男性は一度受けてみてください!今後の人生が変わる可能性があります!

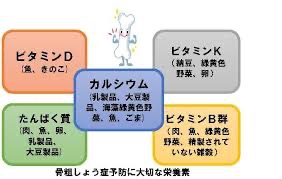

予防方法:

- 適切なカルシウムとビタミンDの摂取: 骨の健康をサポートするために、食事から十分なカルシウムとビタミンDを摂取する。

- 適度な運動: 重力に逆らう運動(ウォーキングや登山など)、筋力トレーニングを行い、骨密度を保つ。

- 禁煙と適量の飲酒: 喫煙や過剰なアルコール摂取は骨の健康に悪影響を与えるため、避ける。

- そのほかにもいろいろな対策法がありますので、いつでも当院でご相談ください!

2・フレイル

フレイルとは、健康な状態と要介護状態の中間の段階を指します。

年齢を重ねていくと、心身や社会性などの面でダメージを受けたときに回復できる力が低下し、これによって健康に過ごせていた状態から、生活を送るために支援を受けなければならない要介護状態に変化していきます。

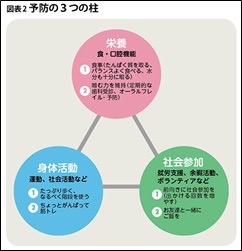

フレイルは大きく3つの種類に分かれます。

一つ目が「身体的フレイル」です。運動器の障害で移動機能が低下したり(ロコモティブシンドローム)、筋肉が衰えたり(サルコペニア)するなどが代表的な例です。

高齢期になると、筋力は自然と低下していきます。

二つ目が「精神的フレイル」です。高齢になり、定年退職や、パートナーを失ったりすることで引き起こされる、うつ状態や軽度の認知症の状態などを指します。

三つ目が「社会的フレイル」です。加齢に伴って社会とのつながりが希薄化することで生じる、独居や経済的困窮の状態などをいいます。

これら3つのフレイルが連鎖していくことで、老い(自立度の低下)は急速に進みます。

この連鎖はどこが入り口になるかは、その人次第。老いとは、決して身体の問題だけではないのです。

ただし、フレイルには「可逆性」という特性もあります!

自分の状態を知り、予防に取り組むことでその進行を緩やかにし、健康に過ごせていた状態に戻すことができます!

当院ではフレイルを改善させるようにさまざまな取り組みをおこなっています!!

予防方法:

- 適切な栄養摂取: 高タンパク質、高ビタミン・ミネラルの食事を心がける。

- 適度な運動: 筋力トレーニングやバランス運動を行い、筋力や体力を維持する。

- 定期的な健康チェック: 早期のフレイルの兆候を捉えるために、定期的に健康診断を受ける。

3・ロコモティブシンドローム(運動器症候群)

ロコモティブシンドローム「ロコモともいいます」とは、立ったり歩いたりする身体能力が低下した状態のことを言います。

ロコモが進行すると、将来要介護や寝たきりになってしまう可能性があるため、若い頃から生活習慣や適切な運動によって、ロコモを予防することが大切です。

当院では患者さんと共にロコモをいかに防いでいくかを考えて、その人に合ったプログラムを考えています!

高齢化社会を迎えている日本では、平均寿命は約80歳に達し、運動器の障害によって、日常生活に支援や介護が必要となる方が増加しています。

平成25年の介護が必要となった主な原因の「高齢による衰弱」、「骨折・転倒」、「関節疾患」を運動器の障害としてまとめると全体の36.1%で、一番多い原因となります!!

また、要支援1では52.1%、要支援2では49.6%と約半分を占めており、運動器の障害をきっかけに日常生活の自立度が下がりやすいことがわかります。

脳血管障害で身体に麻痺などの運動器の障害が生じることも多く、介護の原因に運動器の障害が大きく関与していることが伺えます。

平均寿命が延びている分だけ、運動器の健康を長く保ち続ける必要があり、国民一人一人が運動器の健康維持に対して関心を向け、ロコモティブシンドロームを予防するための運動習慣が推奨されています!

予防方法:

- 適度な運動の継続: ウォーキングや筋力トレーニング、ストレッチなどを継続的に行い、筋肉や関節の健康を保つ。

- 身体のケアとメンテナンス: 適切な姿勢の維持や、体重管理、適切な靴の使用などを意識する。

- 早期の治療と管理: 関節の痛みや炎症があれば早期に医療機関で診察を受け、適切な治療を行う。

⭕️まとめ

高齢者における予防医学は、健康寿命を延ばし、生活の質を向上させるための重要なアプローチです。

特に骨粗しょう症、フレイル、ロコモティブシンドロームなどの高齢特有の健康リスクに対しては、適切な栄養摂取、運動、定期的な健康チェックなどの予防策が効果的です。

高齢者の方自身とその家族、医療従事者、地域社会全体が協力して、予防医学の理念を実践し、健康で楽しく充実した高齢期を過ごすための基盤を、当院と共に築き上げましょう!

何かご不明なこと、ご相談などがありましたらいつでもどうぞ!

やら整形外科のホームページはこちら

やら整形外科初診の予約はこちら

やら整形外科のホームページに、「交通事故専門ページ」ができました。

交通事故について詳しく書いてありますので、一度ご覧ください。

何か不明なことがありましたらいつでもご相談ください。

交通事故専門ページはコチラ

やら整形外科のホームページはコチラ

緊張型頭痛の特徴には以下のようなものが挙げられます。

- ・首や肩のこりをともなうことが多い

- ・後頭部を中心に両側が痛む

- ・片頭痛のようなズキズキする強い痛みや、寝込むほど強い痛みではない

- ・重苦しい感じや頭をベルトで締めつけられているような痛みがある

- ・通常は吐き気を感じることはない

- ・頭痛がしている時に光や音を煩わしく感じることは少ない

- ・動いても痛みは悪化しない

みなさんこんにちは😊 今日は腰痛、足の痺れについてです。

新年度が始まり、多くの方が新たなスタートを切る中、体調管理についても気をつけなければなりません。

4月になると、新しい環境や新しい業務に慣れるためのストレスが重なり、身体の不調を感じる方も多いのではないでしょうか。

特に、疲れが溜まりやすいこの季節には、腰痛や足のしびれなどの症状が現れやすくなります。

腰痛のメカニズムについて理解することは、その対処法を見つける第一歩です。腰痛は様々な要因によって引き起こされますが、一般的には次のようなメカニズムが考えられます。

まず、姿勢の悪さや長時間の同じ姿勢での作業などによって、腰椎の周囲の筋肉や靭帯に負担がかかります。これによって筋肉の緊張が生じ、炎症が引き起こされることがあります。

腰痛は様々な原因によって引き起こされる症状であり、その中でも代表的なものに腰椎椎間板ヘルニア、ぎっくり腰、内臓からのが腰痛など挙げられます。

今日はこれらについて解説します!

腰椎椎間板ヘルニアとは:

腰椎椎間板ヘルニアは、腰椎の間にある椎間板が脱出した状態であり、神経を圧迫することで腰痛や足のしびれなどの症状を引き起こします。

痛みはしばしば激しく、腰から足にかけての放射痛が現れることがあります。

-

症状: 腰椎椎間板ヘルニアの症状は、腰痛や下肢の痛み、しびれ、筋力低下などが挙げられます。これらの症状は、椎間板から突出した組織が神経組織を圧迫することによって生じます。

- 腰椎椎間板ヘルニアの痛みは、腰部から臀部、太もも、下腿部にかけて放射することがあります。特に下肢に放射する痛みやしびれは、坐骨神経の圧迫による坐骨神経痛と呼ばれます。

-

発症要因: 腰椎椎間板ヘルニアは、長時間の不適切な姿勢、重い物の持ち上げ、突然の激しい動作などが原因で発症することがあります。また、加齢や椎間板の変性もリスク要因となります。

- 治療法は?

-

保存療法: 初期の腰椎椎間板ヘルニアの場合、安静や姿勢の改善、温熱療法、薬物療法(痛み止めや抗炎症薬)、理学療法(ストレッチや運動療法)などの保存療法が行われます。これらの治療法は症状の緩和や再発予防に効果があります。

-

手術治療: 保存療法が効果的でない場合や症状が重度の場合、手術治療が選択されることがあります。手術治療の方法としては、椎間板摘出術や椎間板置換術などがあります。

-

手術は神経圧迫の緩和や症状の改善を目的として行われます。

ぎっくり腰:

また、急激な動作や重い物の持ち上げなどによって、腰部に痛みを生じるぎっくり腰もよく見られる症状の一つです。

ぎっくり腰では、腰部に急激な痛みが生じ、身体の動きが制限されることがあります。この症状は、筋肉や靭帯の炎症や損傷が原因となることが多いです。

ぎっくり腰の治療法には、以下のような方法があります。

- 安静: 痛みが強い場合は、安静にして腰に負担をかけないようにします。長時間の立ち仕事や重い物の持ち上げは避けましょう。

- 冷却: 痛みや腫れを和らげるために、氷や冷却パックを腰に当てることが有効です。冷却は、炎症を軽減し、痛みを緩和する効果があります。

- 温熱療法: 一定の期間が経過した後、痛みが和らいだ場合は、温熱療法が有効です。温めることで筋肉の緊張が和らぎ、血流が促進されます。

- ストレッチと運動療法: 痛みが軽減した後は、筋肉を強化し、柔軟性を高めるためのストレッチや運動療法が推奨されます。ただし、無理な運動は逆効果なので、医師や理学療法士の指導のもと行いましょう。

- リハビリテーション: 症状が持続する場合や再発を防ぐためには、専門家が行うリハビリテーションプログラムが効果的です。理学療法士や整形外科医が、個々の症状に応じた運動療法やマッサージなどを提供します。

- 痛みの管理: 痛みが強い場合は、医師の指示に従って適切な痛み止めや抗炎症薬を使用し、痛みの管理を行います。

ぎっくり腰の治療は、症状の程度や個々の状況によって異なります。重症の場合は、専門医の治療を受けることが重要です。

内臓からの腰痛とは:

しかし、腰痛の原因は筋肉や椎間板だけに限らず、内臓が原因となることもあります。例えば、腎臓結石や腹部の疾患が腰痛を引き起こす場合があります。

内臓由来の腰痛は、通常の筋肉や椎間板による腰痛とは異なる特徴があります。以下は内臓由来の腰痛の一般的な特徴です。

- 位置: 内臓由来の腰痛は、腰部だけでなく、腹部や背中など広い範囲に及ぶことがあります。腰の痛みだけでなく、腹部や背中の不快感や圧迫感を伴うことがあります。

- 性質: 痛みの性質は、刺すような痛みや圧迫感、締め付けられるような感覚などがあります。また、時には激しい痛みが突然現れることもあります。

- 放散: 内臓からの痛みは、腰部だけでなく他の部位にも放射することがあります。腰から脚や臀部にかけて放射する場合もあります。

- 関連症状: 内臓由来の腰痛は、腰痛だけでなく、消化器系や泌尿器系などの内臓器官に関連した症状を伴うことがあります。例えば、消化器系の疾患に起因する腰痛では、吐き気や消化不良などの消化器症状が同時に現れることがあります。

- 痛みの発生: 痛みの発生が特定の動作や姿勢と関連していないことがあります。特定の活動や姿勢によって痛みが誘発されるのではなく、安静時や特定の時間帯にも痛みが現れることがあります。

一般的な腰痛の対処法:

腰痛に対する対処法としては、以下のような方法があります。

- 適切な姿勢の確保: 長時間のデスクワークなどでの作業の際には、姿勢を意識して正しい座り方や立ち方を心掛けましょう。また、重い物を持ち上げる際にも腰に負担がかからないように注意しましょう。

- 適度な運動: 腰痛の予防や改善には、適度な運動が重要です。ウォーキングやストレッチなどの軽い運動を日常的に取り入れることで、筋肉の柔軟性や血行が促進され、腰痛の緩和につながります。

- 定期的な休憩: 長時間の作業や立ち仕事をする場合は、定期的に休憩を取ることも大切です。休憩を挟むことで、筋肉の疲労を軽減し、腰への負担を減らすことができます。

- 専門家の診断と治療: 腰痛が慢性化している場合や症状が重い場合には、整形外科やリハビリテーション専門医の診断を受けることをおすすめします。適切な治療を受けることで、腰痛の改善が期待できます。

身体の不調を感じた際には、無理をせずに早めに適切な対処をすることが大切です。腰痛に悩む方は、日常生活での姿勢や運動などの改善を心がけるとともに、専門家のアドバイスを受けることで、健康的な生活を送ることができるでしょう。

腰痛にはリハビリテーション!

当院では、腰痛に対するリハビリテーション治療を得意としています。

リハビリテーション治療では、患者様の症状や状態に合わせて、運動療法やストレッチ、マッサージなどを組み合わせて行います。

トリガーポイント注射も効果的!

また、トリガーポイント注射という治療法も取り入れており、筋肉の緊張を和らげることで痛みの緩和を図ります。

腰痛が気になる方は、早めに専門の医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることをお勧めします。腰痛は放置すると慢性化してしまう場合がありますので、お早めの対応が重要です。

当院では経験豊富な医師やスタッフが、患者様一人ひとりの症状に合わせた丁寧な診療を行っております。

お気軽にご相談ください。

当院のホームページはこちら

みなさんこんにちは。 院長の屋良です🌸

みなさんこんにちは。院長の屋良です!

3月になりましたね!

最近少しずつ暖かくなってきましたね。

このように気候が良くなってくると、スポーツやジョギングなどを始める方も多いのではないかと思います。

私も最近フットサルをやりはじめました!油山病院のスタッフの方を中心に早良体育館でやってますが、スポーツは本当にいいなあと思う今日この頃です😊

しかし全然走れませんが・・・💦

【以前はよくフットサルをしていたのですが・・。】

しかし、私のように急にスポーツをしたり、走ったりすると膝を痛めてしまうことがあります。

さらには「膝に水がたまってしまう方」も多くいます。

皆さんの中にも、病院に行って「膝に水がたまってますね」と言われたことのある人、結構いるんじゃないかと思います。

膝に水がたまると、膝に痛みがでてきてはれぼったくなり、曲げ伸ばしが不自由になります。

「水がたまっているから抜きましょう」と私が言うと、「水を抜くと癖になるんじゃないですか」とおっしゃる方がたまにいます。

実はこれは大きな誤解です!!

以前も一度お話しましたが、今回は膝に水がたまる病気について話をしたいと思います。

なぜ水が貯まるのか?

何らかの理由で関節に炎症が起きると、その炎症に伴って関節液が生成されます。生成されたはいいものの関節液の逃げ場がない場合、溜まった関節液のせいで膝が腫れてしまいます。

関節液の中には軟骨のかけらや炎症を起こす成分が含まれていることがあり、どんどん痛みが強まることがあります。

水を抜くと癖になるのか?

そんなことはありません。水が溜まるのは膝関節に炎症が起きた結果みられる症状であり、炎症が続けば、水を抜いても抜かなくてもたまり続けます。

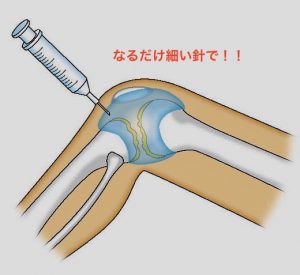

水を抜く目的は、水がたまることによって起きる痛みや重だるさの改善、水の中にある炎症の原因物質を取り除くために行います。

水を抜き、さらに炎症をとめるための薬を注入することで、たまりにくくなると思います。

水が貯まる病気にはなにがある?

変形性膝関節症;関節内で軟骨が傷つき炎症がおきると関節液が生成され、その逃げ場がない場合、水がたまります。

膝のケガ(骨折、捻挫など)、使いすぎによる炎症:関節の中が傷ついて出血を起こし、水や血がたまることがあります。

痛風、感染など:膝に強い炎症(痛風や偽痛風)が起きた場合や、関節内にバイ菌が入った場合は、熱を持って赤く腫れ上がります。この場合は痛みも強烈です。

水を抜くことは、治療だけでなく、これらの鑑別診断となることもあります。

水が溜まっているかどうかはどうしたらわかる?

膝のお皿の上がぶよぶよしてきます。それが水がたまっているサインです。

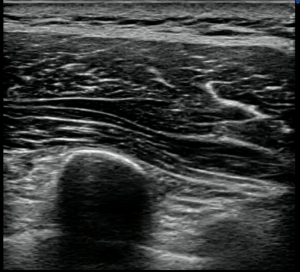

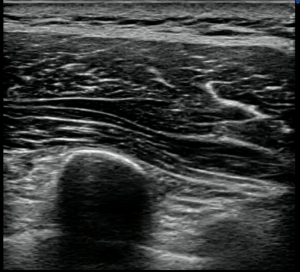

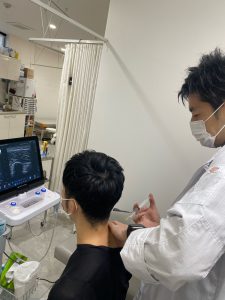

当院ではさらにエコーで水の有無と量を確認し、抜くがどうか患者さんと相談します。

水を抜く注射は痛いのか?

当院での注射は痛みが少ないという方が多くいらっしゃいます。おそらくそのポイントは2つあります。

1つは、なるだけ細い針をもちいて注射しているということ

そしてもう1つは、しっかりと患者さんに愛情をもって水を抜いているということ!😊

これが痛みが少ない理由ではないでしょうか?^ ^

もし膝に水が溜まっているのではという方がいましたらいつでもご相談を!!

それとスポーツやジョギングを始めるときはしっかりと膝のストレッチをしてくださいね!

やら整形外科のホームページはコチラ

やら整形外科の予約はコチラ

まつもと整形外科様に見学に行きました!

先日、久留米市にあります「まつもと整形外科」様へ施設見学に行って参りました。

こちらは日本でも有数の素晴らしいクリニックとして有名であり、以前から是非とも見学したいクリニック様でした。

まず一番に感じたのは、圧倒的な「おもてなし感!」

これだけ患者さんが多いのにも関わらず、スタッフの方々が私たちを温かく迎え入れてくださり、有意義な情報交換ができました!

そして何よりもしっかりとした「組織づくり!」

松本先生のもと、多くのスタッフの方が自主的に行動しており、あらためて組織づくりの大切さを痛感しました!

この貴重な見学で学んだことを、当院のスタイルにフィードバックし、患者さまに還元できるよう改善していきたいと思っています。

まつもと整形外科様、貴重な体験を本当にありがとうございました!

みなさんこんにちは。院長の屋良です😊

みなさんはヘルストロンという医療器具を知ってますか?

20分間座っているだけで、全身の血流を良くし、様々な体の不調を改善することができる機械です。

当院では去年から、

ヘルストロン3万ボルトを設置することにしました!

ヘルストロンとは:

当院に設置するヘルストロンは3万ボルトの医療用のものです。

ショッピングセンターや整骨院などに時々置いてあるものよりかなり高い電気を流しますが、痛みなどはありません。

3万ボルトは医療機関のみに設置できるヘルストロンです。

体にやさしい電気空間の中で、全身の血流を良くする治療器です。

全身の血流を良くすることで、様々な体の不調を改善することができます。

適応疾患は:

関節痛・しびれ・筋肉痛・頭痛・肩こり・便秘・不眠症・倦怠感 などです!

交通事故後のすっきりしない不定愁訴が残っている方。

帯状疱疹後のスッキリしない痛みを抱えている方

原因不明の頭痛やめまいがある方

毎日の倦怠感(慢性疲労症候群)で元気が出ない方・・・

これらの症状をお持ちの方は一度ご相談ください。

また、代謝がよくなり自律神経が整うので、お肌の悩み、髪の問題、目や耳の問題、その他全般が整う可能性もあります!!

私もほぼ毎日使用していますが、不眠症が治ったのと、いままでより疲れが出なくなりました!

仕事が終わったら疲れでぐったりしていたのですが、終わった後もカフェで勉強したり、筋トレジムに行ったり。いままではきつくてできなかったことができるようになりました!

スタッフも多く使用しており、本当におすすめです!!

利用方法は:

20分間椅子にゆったり座るだけです。本を読んだり仮眠をとったりリラックスしてお過ごしください

何回ぐらいで効果出る?:

1回で効果が出る人もいますが、継続するとより効果を発揮します。

当院には毎日乗りに来ている方も多くいらっしゃいます!

朝から新聞を読みながら20分ゆっくりされる方・・

夕方の仕事終わりに疲れを癒しに来られる方・・・

ライフスタイルに合わせて様々な使い方ができます!

痛みはあるの?:

静電気のような感じはしますが、電気特有のビリビリ感はありませんので、お子様からご年配の方までどなたでも安心して座ることができます。

代金は?

保険が効きますので、

1割負担の方110円程度

2割負担の方220円程度

3割負担の方330円程度です。

(最初にかかられる方は初診料が必要です)

ご希望の方はお気軽にお申し付けください!!

当院に来たことがない方も大歓迎です!!

今までスッキリしなかった痛みや倦怠感が改善するかもしれません‼️

お問合せ電話番号:092-707-5056

当院のホームページはこちら

当院の予約はこちら

皆さんこんにちは。

2月3日は節分ですね!👹

当院では患者様に祈願豆をお配りします!🫘

当院の近くに「老松神社」という由緒正しい神社があります。

ここに当日お配りする豆を持って行って、皆様の健康を祈願してきました。

当日来られる方は楽しみにしていてくださいね!

それではよろしくお願いします!!

やら整形外科の祈願豆です

由緒正しい「老松神社」

院長とスタッフで祈願してきました