福岡市早良区東入部の整形外科「やら整形外科」整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科

こんにちは、院長の屋良です!

7月も中旬となり、梅雨も明けてまさに夏本番というところです!!

この季節、気にしたほうが良いのが、熱中症です。

熱中症は命に関わる危ない病気です。最新の注意を払いましょう!

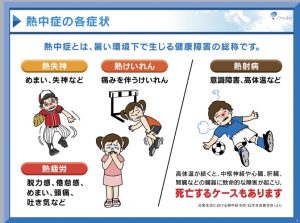

まず熱中症とは、暑い環境下で生じる健康被害の総称のことで、熱けいれん、熱失神、熱疲労、熱射病の4つに分類されます。

※1

熱けいれん:

大量の汗をかいた後に水ばかりを飲むと、ナトリウムやミネラル不足となり、痛みを伴う痙攣が四肢や体幹に現れます。(全身の痙攣は重症)

熱失神:

直射日光の野外や高音多湿の屋内で活動すると、血管が拡張され血圧が低下することで、めまいや失神を起こしやすくなります。

熱疲労:

脱水症状が出現し、弱くて速い脈、皮膚の色が青白くなる、大量の汗が出るなどして、脱力感や倦怠感、頭痛、吐き気などの自覚症状が見られます。

熱射病:

体温の調節が出来なくなり、40度以上の高体温といった症状がみられ、高体温が続くと中枢神経や心臓、肝臓、腎臓などの臓器に致命的な障害が起こり、死亡するケースもあります。症状として、うまく身体が動かせない、汗をかかなくなる、全身が痙攣を起こす、意識がなくなるなどが見られます。

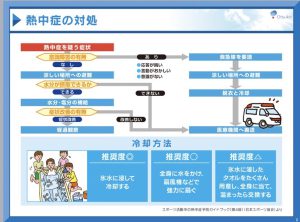

熱中症の対処としては、まず意識障害の有無を確認し、意識があれば涼しい環境で休ませ、水分補給を行います。

意識がない場合はすぐに救急車を呼びましょう。

また意識があっても自分で水分補給ができない、水分・塩分補給をしても症状が改善しない場合はすぐに病院へ行きましょう。

詳しくは、下の画像を参考にしてみて下さい!

※2

では、なぜ熱中症は起きてしまうのでしょうか?

まず私たちの身体は約60%が水分でできています。

その水分は栄養素や老廃物を運んだり、体温調節などに関わっています。

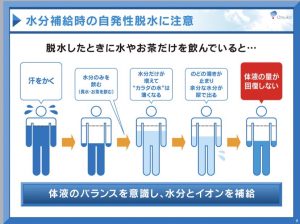

汗をかくと水分以外にもナトリウムイオンやカリウムイオンなどといった電解質が出て行ってしまいます。この電解質は筋肉や神経を働かせるために必要なもので、足りなくなると熱中症の症状に繋がってしまいます。

私たちの身体は体重の2%が減少するだけでも熱中症の症状の一つでもある脱水になっている恐れがあります。

例えば50kgの人が運動の前後で体重が1kg減っている場合脱水になっている可能性があります。

汗をたくさんかく夏や運動をする方は気を付けましょう。

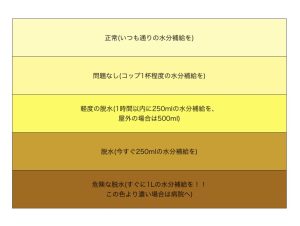

そこで、簡単に脱水になっていないか確認できる方法があります。

それは尿の色です!濃い茶色の場合は脱水になっている可能性があります!!

普段と違わないか下の画像で確認してみましょう。

また汗をかいたからといって水だけを摂ってしまうと、身体の中の電解質がどんどん薄められてしまい、熱中症を助長してしまうかもしれません。

スポーツドリンクや経口補水液を摂ることがおすすめです。

※3

さて、なぜこの時期から熱中症の話をしたかと言うと、熱中症にならないためにもまずは身体が暑さに慣れることが大切だからです。これを暑熱順化と言います。

暑熱順化ができていないと上手く熱放散をできずに、熱中症になりやすくなります。暑熱順化できていない時は粒のような汗をかきやすいです。

だいたい1週間ほどで暑熱順化していくのですが、涼しい環境で過ごすと3日ほどでまた暑さに慣れてない身体に戻ってしまいます。特に梅雨明けやお盆休み明け(帰省などで涼しい家の中で過ごすことが関係しているともいわれています)に熱中症になる人が増える傾向にあるようです。

また、体のバランスが崩れたときなどは、当院に置いてある、ヘルストロンという物理療法もおすすめです!

これは体の血流を良くし、代謝をあげ、自律神経を整えてくれます。

夏に体がだるい、慢性的に疲労がたまっている、不眠症があるなど、体の調子の悪さを改善できる可能性があります。

とてもおすすめなので、気になる方はご相談ください!

ヘルストロンのページはコチラ

その他、もし身体に痛みがある場合は、いつでもご相談ください。

では、熱中症に気をつけて、暑い夏を乗り切りましょう!!

※1,2,3画像出典先:熱中症予防声かけプロジェクト

やら整形外科のホームページはコチラ

やら整形外科の予約はコチラ

みなさんこんにちは。院長の屋良です。

6月いっぱいをもちまして、理学療法士さんが産休に入られました。

皆さんから愛されている、本当に素敵な方でした。

お体に気をつけてゆっくり過ごしてください。

元気な赤ちゃんを産んでくださいね!👶

産休後にまた復帰してくれるとのことですので、スタッフ一同楽しみにしています😀

みなさんこんにちは。院長の屋良です。

みなさんはヘルストロンという医療器具を知ってますか?

20分間座っているだけで、全身の血流を良くし、様々な体の不調を改善することができる機械です。

当院では先月から、

ヘルストロン3万ボルトを設置することにしました!

ヘルストロンとは:

当院に設置するヘルストロンは3万ボルトの医療用のものです。

ショッピングセンターや整骨院などに時々置いてあるものよりかなり高い電気を流しますが、痛みなどはありません。

3万ボルトは医療機関のみに設置できるヘルストロンです。

体にやさしい電気空間の中で、全身の血流を良くする治療器です。

全身の血流を良くすることで、様々な体の不調を改善することができます。

適応疾患は:

関節痛・しびれ・筋肉痛・頭痛・肩こり・便秘・不眠症・倦怠感 などです!

交通事故後のすっきりしない不定愁訴が残っている方。

帯状疱疹後のスッキリしない痛みを抱えている方

原因不明の頭痛やめまいがある方

毎日の倦怠感(慢性疲労症候群)で元気が出ない方・・・

これらの症状をお持ちの方は一度ご相談ください。

また、代謝がよくなり自律神経が整うので、お肌の悩み、髪の問題、目や耳の問題、その他全般が整う可能性もあります!!

私もほぼ毎日使用していますが、不眠症が治ったのと、いままでより疲れが出なくなりました!

仕事が終わったら疲れでぐったりしていたのですが、終わった後もカフェで勉強したり、筋トレジムに行ったり。いままではきつくてできなかったことができるようになりました!

スタッフも多く使用しており、本当におすすめです!!

利用方法は:

20分間椅子にゆったり座るだけです。本を読んだり仮眠をとったりリラックスしてお過ごしください

何回ぐらいで効果出る?:

1回で効果が出る人もいますが、継続するとより効果を発揮します。

当院には毎日乗りに来ている方も多くいらっしゃいます!

朝から新聞を読みながら20分ゆっくりされる方・・

夕方の仕事終わりに疲れを癒しに来られる方・・・

ライフスタイルに合わせて様々な使い方ができます!

痛みはあるの?:

静電気のような感じはしますが、電気特有のビリビリ感はありませんので、お子様からご年配の方までどなたでも安心して座ることができます。

代金は?

保険が効きますので、

1割負担の方110円程度

2割負担の方220円程度

3割負担の方330円程度です。

(最初にかかられる方は初診料が必要です)

ご希望の方はお気軽にお申し付けください!!

当院に来たことがない方も大歓迎です!!

今までスッキリしなかった痛みや倦怠感が改善するかもしれません‼️

お問合せ電話番号:092-707-5056

当院のホームページはこちら

当院の予約はこちら

みなさんこんにちは。

この度やら整形外科に、3人の理学療法士が入職しました。

みんなやる気があって、思いやりの心を持つ、優秀なスタッフです!

みなさん今後ともこの3人をよろしくお願いします!!

理学療法士 伊藤

趣味:音楽鑑賞、カフェ巡り、自転車に乗ること

一言:患者様のお悩みが少しでも改善されるように笑顔で頑張ります!

理学療法士 芝尾

趣味:バイク

一言:来院された患者様の症状が少しでも改善するよう、笑顔で頑張ります!

理学療法士 平田

趣味:アニメ、漫画、体を動かすこと

一言:患者様の症状が1日でも早く改善するように頑張っていきます!

よろしくお願いします!

皆さんこんにちは。やら整形外科院長の屋良です🙂

皆さんは外反母趾という病気を聞いたことはありますか?

結構メジャーな疾患なので、聞いたことのある人は多いのではないかと思います。

この外反母趾は、ほっとくと体にさまざまな悪影響があります!!

今回はこの、ほっとくと危ない「外反母趾」についてお話しします!

外反母趾とは足の親指が外側に曲がっていってしまうことを言います。

生まれつき変形がある方や、年々変形が進んでいく方など様々です。

年々変形が進む方の中には、靴が関係していることが多く見受けられます。

女性の方だとハイヒールなどの様な、つま先が細い靴などを履いている方に多いとされます。

また、外反母趾の方の中には、足の指がうまく使えていない方、指の筋力が弱まってしまっている方なども多く見受けられます。

普段、あまり足指の使い方などは意識していない方が多いのではないでしょうか?

今回は外反母趾の症状や治療法についてお話しようと思います。

外反母趾の症状は?

外反母趾の方は親指の付け根が突出してしまうため、その部分が靴にあたってしまうと痛みが生じてしまいます。

また、足の裏にタコができてしまうのも外反母趾の特徴の一つです。

人によっては靴を履いて歩くのに支障が出てくる人もいます。

また、変形が高度になれば親指が人差し指に重なってしまい、圧迫することで痛みや皮膚障害が出現してしまうこともあります。

健常な足には縦のアーチだけでなく横のアーチがあります。

外反母趾ではこれらのアーチが崩れて扁平足になると、中ほどにある母指の中足骨が扇状に内側に開き、それから先の指は逆に靴で外側に圧迫されておこります。

なので外反母趾の場合、扁平足もチェックし、場合によるとそちらの治療もしっかりと行う必要があります。

外反母趾の検査は?

見た目で外反母趾と分かることがほとんどですが、やら整形外科では正確にはレントゲン検査をおこない、親指の曲がり具合の角度を計測しています。

外反母趾は、足の親指が隣の指に向かって20度以上曲がってしまう病気です。

その角度で重症度を測っています。

外反母趾になりやすい靴は?

先程も申しましたが、先が細い靴とかかとが高い靴が外反母趾になりやすいです!

先が細い靴は、親指を隣の指のほうに圧迫してしまいます。一方、かかとが高い靴は、足が靴の先端に向かって滑り落ちるため、指先全体が靴の先端に押し付けられてしまいます。

親指の付け根の関節にある靭帯のうち、内側側副靭帯というものがありますが、この役目は、親指が人差し指の方向に曲がろうとする時に突っ張ってそれを防いでくれます。

普通はこの靭帯が張っていますが、かかとを高くするとこの靭帯が緩むため、親指が人差し指方向に曲がりやすくなります。

また、かかとを上げることによって体重が指先の方にかかり、靴の狭い部分に指が押し付けられるようになります。こういった状態も外反母趾につながる原因となります。

外反母趾の治療について

重症でない場合は手術でない方法で、外反母趾の進行を抑えたり、少しでも改善させるような治療を行います。

ハイヒールなどのつま先が狭い靴は避けて、ウォーキングシューズなどのつま先の幅が広い靴にすることが必要です。

また、足の指の筋肉が弱くなってくると、変形は進んでいきます。

指のグーチョキパーなどの運動や、ゴムなどで外側にむいた親指を内側に戻すなど行ったりすることで、指の筋肉を動かす事が大事となります。

やら整形外科では、リハビリ訓練にて、足の指をしっかりと使えるような治療を行います。

また、症状が強いときはテーピングで改善させたりもします。

・足じゃんけん

「足指」はとても大切なもの。しかし使い方を意識しないでいると、うまくその本来の機能を果たせないままになりがちな部位でもあります。

そこでおすすめなのが「足じゃんけん」。

・「グー」(足指で掴むようなイメージで5本指とも曲げる)

・「チョキ」(親指を上に、その他の4本の指は下に曲げる)

・「パー」(足指を横に開く)

これを朝晩に各10回ずつ行う習慣をつけてみましょう。それだけで足裏のアーチをつくる筋肉である「内在筋」が鍛えられ、崩れたアーチを元に戻すのに効果的です。

・関節のストレッチ

ストレッチは足の指や裏を行います。足の指だけでなく、足の裏もストレッチするのがポイントです。

足の裏は疲労がたまりやすく、さらにリンパも流れにくい部分です。

ストレッチすることで血流がよくなり、リンパも流れ、疲労回復やむくみ防止にも繋がります。

外反母趾方が足裏の筋肉をうまく使えていない方が多いので、ストレッチで活性化させていきましょう。

・バンドエクササイズ

ホフマン体操ともいいます。

1 両母趾にバンド(ゴムバンド)を巻き、踵を地面に着けます。

2 踵を動かさずそこを中心に、外側へ親指を開いていきます。

3 親指は出来るだけ力を抜き、まっすぐのまま動かすようにしましょう。

・タオルギャザー法

外反母趾にお悩みの方には、ぜひ取り入れてもらいたい改善トレーニングを紹介します。

トレーニング名はタオルギャザー法です。裸足になれる場所であれば、タオル一つでどこでもできるお手軽なトレーニングです。

- まず床にタオルを置き、足を乗せます。

- 足の指を曲げてタオルをしっかりとつかみます。なるべくすべての指を使うように意識しましょう。

- タオルをつかんだまま足の先を浮かせ、その後タオルを離します。

以降は1~3を繰り返して徐々にタオルを手前に引き寄せていき、タオルを全て引き寄せ終わったら1セット。

まずは3セットを目安にやってみてください!かなり効果があると思います!

<重要!!> 外反母趾の方に多いのが、浮き指という状態です。

浮き指とは、立っている時や歩いている時に足の指が床や靴底に接地しない、接地していても指先に力を入れて踏ん張れない状態のことです。

人間の足は普段、足の指まで使って踏ん張ることで、バランスの良い姿勢を保ったりしています。しかし浮き指になると、その足の指に力を入れて地面を踏ん張れなくなります。

つまり、浮き指のまま生活するということは、姿勢をはじめとした全身のバランスが崩れることに繋がりやすくなります。

この状態を改善することが、外反母趾の治療だけでなく、体のバランスを整える意味でも重要になってきます!

また、先程も申しましたが、足にはアーチと言われる構造があり、外反母趾の方はアーチが崩れていたり、偏平足と呼ばれる状態になっている事が多いです。

そこで大事となるのがインソールとなります。インソールはアーチをサポートして、使えていない筋肉を使えるようにしたりすることで、足の痛みなどを改善させることが目的です。

当院でインソール(足底板)作成できます!

やら整形外科では、医療保険にて義肢装具士によるインソール(足底板)作成を行っております。

患者さんご本人の足の形にあったインソール(足底板)を作成することが可能です。

まずは医師による診察をさせて頂き、その後、患者さんご自身のご都合が良い日程と義肢装具士の日程を調整させて頂きます。

義肢装具士による足の採寸などを行い、そこから1週間程度で完成し、実際にフィッティング具合などを確認します。

足の変形は、膝や腰などの痛みにもつながることがあります。

ご本人の足の形にあったインソールや足底版は今後起こりうる痛みを予防することにもつながります。

外反母趾や偏平足など足の痛みや不調で困っている方はインソールを検討してみることも重要となります。

外反母趾や扁平足でお困りの方は、いつでも当院にご相談ください!!

ホームページはこちら

リハビリのページはこちら

やら整形外科が特に力を入れている、「スポーツ整形外科」について解説します。

スポーツ整形外科について

・スポーツ障害・外傷とは

・当クリニックの治療方針

・治療の流れ

・当クリニックで治療ができる各種スポーツの疾患

・スポーツ障害・外傷とは

スポーツをしていてケガをしてしまう人、痛めてしまう人は多くいます。

スポーツ中に起こるケガのことを「スポーツ外傷」といいます。 すり傷、切り傷、打撲、捻挫、脱臼、靭帯損傷、肉離れなどがあります。ケガからの早期復帰を目指す場合、ケガの直後の処置がとても大切です。

「スポーツ障害」とは、日々のトレーニングにより特定の部位に繰り返し負担がかかって炎症を起こし、痛みが生ずる慢性のケガのことです。野球肘、疲労骨折、テニス肘などがあります。人の体は、負荷がかかるとその部分の組織が一度壊れますが、細胞組織の再生によって修復されます。ですが、修復が終わらないうちに壊すことを繰り返すと、炎症が慢性的に続くことになります。これが「オーバーユース(使いすぎ)」です。

・当クリニックの治療方針

やら整形外科では、「日本体育協会スポーツドクター」の資格をもつ医師が診察します。

また、理学療法士が医学的な専門知識をもってリハビリに取り組んでおります。

また、多くのリハビリスタッフがスポーツ経験者(サッカー、テニス、野球、マラソン、ゴルフ、バトミントン、ヨガなど)であり、ケガを経験したことがあります。

スポーツが思うようにできない不安な気持ちがあると思いますが、そんな心理面にも寄り添った治療を心掛けております。

当クリニックのモットーは、「早めの治療がその人の人生を変える」です。ケガや痛みを我慢して競技を続けていてもいいことはありません。

スタッフ一丸となって、患者さんの早期復帰を目指しサポートしますので、何か不明な方は気軽にご相談ください。

・当クリニックでの治療の流れ

STEP 01 まずは痛みや炎症をとります

STEP 02 体のバランスや柔軟性を改善させます

STEP 03 けがのしにくい体を目指します

STEP 04 結果的に競技のパフォーマンスも向上します

治療の基本はまずは安静ですが、症状が改善しない場合は、医師による処方、理学療法士によるリハビリテーションなど適切な治療を行い、「ケガする前よりもよいコンディション、よいパフォーマンス」を目指します。

理学療法士がフォームをチェックして、ケガが治った後もケガをしないフォームをアドバイスします。時には、動画を撮ってチェックをします。

肩の周りにある細かい筋肉を鍛えています。

ケガを予防するために必要な筋力トレーニングもお伝えします。

股関節周辺の筋肉を鍛えています。

特にジャンプから着地する際の姿勢はケガの予防にとって重要で、ケガする前よりもよいコンディション、よいパフォーマンスを目指します。

・当クリニックで治療ができるスポーツのよくある疾患

野球

▸肩の痛み(野球肩)

・腱板損傷

・インピンジメント症候群

・上腕骨近位骨端線離開 など

▸肘の痛み(野球肘)

・内側側副靱帯損傷

・離断性骨軟骨炎

・上腕骨内側上顆裂離骨折 など

▸手首の痛み

・手有鉤骨骨折 など

▸疲労骨折

など

肩の痛み(野球肩)や肘の痛み(野球肘)は主に繰り返し行う投球動作によるオーバーユースが原因の一つです。また、フォームが崩れている状態で同じ動作を繰り返すことで、肩や肘に負荷がかかり、痛みを引き起こすことが多くあります。

肩や肘の他に、手首、腰、背中、膝などにも痛みを引き起こしやすいスポーツです。

サッカー

▸膝の痛み

・膝前十字靱帯損傷

・膝内側側副靱帯損傷

▸足首の痛み

・足関節内反捻挫・外反捻挫

▸太ももの痛み

・ハムストリングス肉離れ

など

サッカーはダッシュ、ステップ、キックの動作を繰り返す(オーバーユース)ため、太もも、膝、ふくらはぎ、足首、足によく痛みを引き起こします。オーバーユース以外にも相手とぶつかることで故障する外傷も多いスポーツです。

テニス

▸肩の痛み

・インピンジメント症候群

▸肘の痛み(テニス肘)

・上腕骨外側上顆炎(テニス肘)

・上腕骨内側上顆炎

▸手首の痛み

・三角線維軟骨複合体損傷(TFCC損傷)

▸腰の痛み

・腰椎分離症

▸ふくらはぎの痛み

・腓腹筋肉離れ

▸足首の痛み

・足関節内反捻挫・外反捻挫

など

ラケットを使うため、肩や肘の痛みを引き起こすことが多いスポーツです。また、短距離のダッシュ、急激な切り返し、細かなステップを長時間繰り返すため、足や腰も故障することが多いです。

マラソン

▸膝の痛み

・腸脛靱帯炎(ランナー膝)

▸すねの痛み

・脛骨過労性骨膜炎(シンスプリント)

▸踵の痛み

・アキレス腱炎

・アキレス腱付着部症

▸足の痛み

・足底筋膜炎

・中足骨疲労骨折

など

走る動作は小さな着地を何度も繰り返す動作になります。マラソンは何度も着地を繰り返されるため、その衝撃により足に痛みを引き起こします。また、疲労が蓄積して、フォームを崩してしまうことも痛みを引き起こす原因にもなります。

バレーボール

▸肩の痛み

・インピンジメント症候群

・動揺肩ルーズショルダー

・肩関節亜脱臼症

▸指の痛み

・突き指

▸膝の痛み

・膝前十字靭帯損傷

・膝半月板損傷

・膝蓋腱炎(ジャンパー膝)

▸足首の痛み

・足関節内反捻挫・外反捻挫

など

バレーボールはジャンプ、アタック、着地を繰り返すスポーツのため、膝だけでなく、肩に痛みを引き起こすスポーツです。特に女性の場合は男性に比べると関節が緩い特性があるため、着地時のフォームが悪い場合、膝を故障することが多くなります。当院ではフォームのチェックもして、再発しない身体づくりをサポートします。

バスケットボール

▸腰の痛み

・腰痛症

▸膝の痛み

・膝前十字靱帯損傷

・膝半月板損傷

・膝蓋腱炎(ジャンパー膝)

▸足の痛み

・足関節内反捻挫・外反捻挫

など

バスケットボールはダッシュ、ジャンプ、着地を多く繰り返すスポーツの特性上、腰や足に痛みを引き起こすことが多いスポーツです。激しいコンタクトスポーツなので、外傷も多いスポーツです。

なにか困ったことがあったらいつでもご相談ください!

やら整形外科のホームページはコチラ

やら整形外科の診察予約はコチラ

みなさんこんにちは。院長の屋良です😊

3月になりました!

最近少しずつ暖かくなってきましたね。

このように気候が良くなってくると、スポーツやジョギングなどを始める方も多いのではないかと思います。

私も最近暖かい日はジョギングの量を増やしていますが、私のように(笑)急に走ったりすると膝を痛めてしまうことがあります。

さらには「膝に水がたまってしまう方」も多くいます。

皆さんの中にも、病院に行って「膝に水がたまってますね」と言われたことのある人、結構いるんじゃないかと思います。

膝に水がたまると、膝に痛みがでてきてはれぼったくなり、曲げ伸ばしが不自由になります。

「水がたまっているから抜きましょう」と私が言うと、「水を抜くと癖になるんじゃないですか」とおっしゃる方がたまにいます。

実はこれは大きな誤解です!!

以前も一度お話しましたが、今回は膝に水がたまる病気について話をしたいと思います。

なぜ水が貯まるのか?

何らかの理由で関節に炎症が起きると、その炎症に伴って関節液が生成されます。生成されたはいいものの関節液の逃げ場がない場合、溜まった関節液のせいで膝が腫れてしまいます。

関節液の中には軟骨のかけらや炎症を起こす成分が含まれていることがあり、どんどん痛みが強まることがあります。

水を抜くと癖になるのか?

そんなことはありません。水が溜まるのは膝関節に炎症が起きた結果みられる症状であり、炎症が続けば、水を抜いても抜かなくてもたまり続けます。

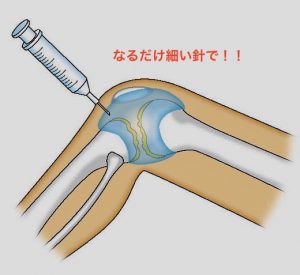

水を抜く目的は、水がたまることによって起きる痛みや重だるさの改善、水の中にある炎症の原因物質を取り除くために行います。

水を抜き、さらに炎症をとめるための薬を注入することで、たまりにくくなると思います。

水が貯まる病気にはなにがある?

変形性膝関節症;関節内で軟骨が傷つき炎症がおきると関節液が生成され、その逃げ場がない場合、水がたまります。

膝のケガ(骨折、捻挫など)、使いすぎによる炎症:関節の中が傷ついて出血を起こし、水や血がたまることがあります。

痛風、感染など:膝に強い炎症(痛風や偽痛風)が起きた場合や、関節内にバイ菌が入った場合は、熱を持って赤く腫れ上がります。この場合は痛みも強烈です。

水を抜くことは、治療だけでなく、これらの鑑別診断となることもあります。

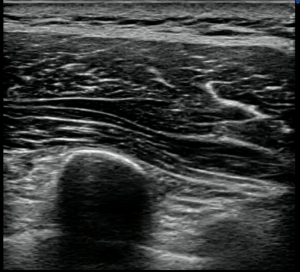

水が溜まっているかどうかはどうしたらわかる?

膝のお皿の上がぶよぶよしてきます。それが水がたまっているサインです。

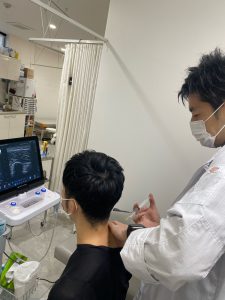

当院ではさらにエコーで水の有無と量を確認し、抜くがどうか患者さんと相談します。

水を抜く注射は痛いのか?

当院での注射は痛みが少ないという方が多くいらっしゃいます。おそらくそのポイントは2つあります。

1つは、なるだけ細い針をもちいて注射しているということ

そしてもう1つは、しっかりと患者さんに愛情をもって水を抜いているということ!😊

これが痛みが少ない理由ではないでしょうか?^ ^

もし膝に水が溜まっているのではという方がいましたらいつでもご相談を!!

それとジョギングを始めるときはしっかりと膝のストレッチをしてくださいね!

やら整形外科のホームページはコチラ

やら整形外科の予約はコチラ

みなさんこんにちは、理学療法士の緒方です😊

3月が近づいてきて、いよいよ球春到来の季節となりました⚾️🌸

私は元々野球をやっていたので、この季節が来るとワクワクします!

やら整形外科ではスポーツで怪我した方が数多く来院されますが、その中でも肩の痛みを訴えるスポーツ少年少女が多く来院されます。

そこで今回は肩の痛みの中でも多い、「野球肩」についてお話ししようと思います。

スポーツ外傷治療が得意な「緒方」です

●野球肩とは?

野球の投球動作により腕を大きく振る動作を繰り返すことで生じる肩の痛みです。

関節包や肩関節に付着する腱や筋あるいは骨の損傷によるもので、損傷の部位によって肩の前方、または後方、上腕が痛みます。

●野球肩の原因は?

過度な投球動作が原因となることが多いですが、体幹や股関節の柔軟性不足、肩や肩甲骨周囲の筋力不足、不適切な動作フォームなど、様々な体の要因も絡んでいます。

●野球肩の種類は?

1.インピンジメント症候群

野球肩の原因の中でも多いのがインピンジメント症候群です。肩を使うたびに、肩峰や靱帯に上腕骨頭が衝突することにより、腱板が挟まれ、肩峰下滑液包に炎症を起こし、肩が痛みます。

症状

肩を上げていくときある角度(70〜120°)で痛みや引っかかりを感じ、それ以上肩を挙上出来なくなります。このような症状がインピンジメント症候群の特徴になります。

2.腱板損傷

腱板とは肩の中にある棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋という4つの筋肉の腱の複合体を言います。スポーツでこの部位を負傷することは多く、これらの腱板を損傷したものを腱板損傷と言います。

症状

痛みで腕が挙がらない。夜痛みで目が覚める。腕を下ろす時にも痛みが走る。痛くなったほうの肩を下にして寝られないなどの症状が現れます。

3.リトルリーグショルダー

成長期の投球障害で、投球時や投球後に肩の痛みを訴えます。子どもの骨の端の方には骨を形成する細胞が密集する成長線という軟骨がありますが、骨に比べて強度が弱く過度の投球による負荷で損傷し、上腕骨の肩の部分の成長軟骨の離開が起こって痛みが表れるスポーツ障害です。放置しておくと痛むだけでなく成長障害にも繋がる可能性もあります。

症状

投球時・投球後に痛み、肩をねじると痛みが出ます。

4.ルーズショルダー

正常範囲以上に肩関節が動いてしまう方に多いスポーツ障害です。肩関節の安定化に関わっている上腕骨と肩甲骨の間にある靭帯や関節包が先天的に緩い状態にあります。こういう人が肩を使いすぎると周囲の組織を損傷し症状が現われてきます。

バレーボールのスパイクやサーブ、テニスのサーブやスマッシュ、槍投げなどでも生じます。

症状

肩の不安定感・脱力感をともなうこともあります。また投球時のフォロースルーの際に、肩が抜けるように感じることもあります。

5.肩甲上神経損傷(けんこうじょうしんけいそんしょう)

棘下筋を支配している肩甲上神経が、投球のフォロースルーのような動作のときに引っ張られたり、圧迫されたりして損傷をおこしたものです。

症状

肩の痛みが肩の後ろ外側に放散します。肩甲骨の山が目立つようになります。肩全体に疲労感があります。

●治療方法

理学療法士が野球肩に対して肩の痛みを発生させる原因となる体の使い方やバランスの不十分な部分に対して理学療法を行います。

併せて、普段心掛けることや自主トレーニングの方法を提案させていただきます。その他、運動療法と並行して行う治療に肩関節注射があります。

やら整形外科には多くのスポーツ少年少女が来院されます。

早めに治療することで競技に早期復帰できるだけでなく、怪我以前よりもよいパフォーマンスが出せることが多々あります。

何か気になることがあればいつでもご相談ください😌

やら整形外科ホームページはこちら

やら整形外科スポーツ外傷のページはこちら

やら整形外科ネット予約のページはこちら

皆さんこんにちは。院長の屋良です。

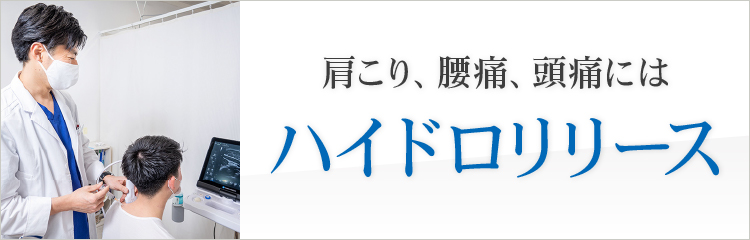

デスクワークやスマホの普及で、肩こりが治らない方が多くいらっしゃいます。

今回は以前福岡大学で発表した、肩こりの動画をあげます。

気になる方は見てくださいね!

どうしても肩こりが治らない方へ 動画はこちら

やら整形外科ホームページはこちら

やら整形外科初診の予約はこちら