福岡市早良区東入部の整形外科「やら整形外科」整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科

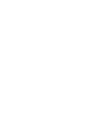

頑固な肩こりに対するハイドロリリース治療について

日本人の多くが抱える「肩こり」という悩み。厚生労働省の国民生活基礎調査でも、女性では第1位、男性でも第2位にランクインするほど、私たちは日常的にこの不快感と向き合っています。

しかし、その多くが「体質だから」「仕事柄仕方ない」と諦めてしまっているのが現状です。

本稿では、最新の知見に基づいた「ハイドロリリース」という革新的な治療法を中心に、肩こりを根本から解決するための道筋を解説します。

1.コリや痛みを解消するために、本当に必要なこと

「肩が凝ったからマッサージに行く」。これは多くの人が最初にとる行動です。確かに、一時的に筋肉がほぐれて気持ちよさは得られるでしょう。しかし、数日も経てば元の状態に戻ってしまう……そんな経験はありませんか?

コリや痛みを根本から解消するために本当に必要なのは、単に表面の筋肉を揉みほぐすことではなく、「痛みの発生源」がどこにあり、なぜそこに負担がかかっているのかというメカニズムを解明し、物理的に修復することです。

近年、肩こりの大きな原因として注目されているのが**「筋膜(きんまく)」**の癒着です。筋肉は「筋膜」という薄い膜に包まれており、本来はこの膜同士が滑らかに滑り合うことでスムーズな動きを可能にしています。しかし、長時間の同じ姿勢や過度なストレスによって、この筋膜が厚くなったり、周囲の組織と癒着(くっついてしまうこと)したりします。

この「癒着した部分」こそが、血管や神経を圧迫し、慢性的な重だるさや鋭い痛みを引き起こす真犯人です。必要なのは、癒着した組織を物理的に解き放ち、元のスムーズな動きを取り戻させる事です。

2.ハイドロリリースとはどのような治療法なのか?

そこで登場した画期的な治療法が**「ハイドロリリース(筋膜リリース注射)」**です。「ハイドロ(Hydro)」は水、「リリース(Release)」は解放を意味します。

超音波(エコー)がもたらした革命

ハイドロリリースは高解像度の超音波(エコー)を使用します。

エコー画面を見ながら針を進めることで、ミリ単位で筋膜の状態を確認できます。「筋膜の癒着部位」をリアルタイムで捉え、そこにピンポイントで薬液(主に生理食塩水)を注入します。

癒着を「水圧」で剥がす

注入された薬液は、癒着してガチガチに固まった筋膜の間に入り込み、その水圧によって膜を優しく、かつ確実に剥がしていきます。 これが「リリース」です。 癒着が剥がれると、その場で「肩が軽くなった」「可動域が広がった」と実感される方が非常に多いのがこの治療の特徴です。

身体への負担が少ない

使用するのは主に生理食塩水などが中心であるため、副作用のリスクが極めて低く、高齢の方から現役世代まで安心して受けることができます。また、処置自体も数分で終わるため、日常生活への影響もほとんどありません。

3.やら整形外科での肩こり治療の流れ

当院では、単に注射を打つだけでなく、患者様一人ひとりの背景に合わせたアプローチを行っています。

① 医師による丁寧な診察

まずは、いつから、どのような時に、どこが痛むのかを詳しく伺います。肩こりといっても、原因は首の骨(頚椎)にある場合もあれば、肩甲骨の動きの悪さにある場合もあります。

② 身体所見のチェックとレントゲン撮影

触診によって筋肉の硬さや圧痛点を確認し、関節の可動域を測定します。さらに、レントゲン撮影によって、骨の変形や骨の間隔の狭まり、ストレートネックの状態などを客観的に評価します。

③ 総合的な診断

問診、身体所見、画像検査の結果を元に、「なぜ今の痛みが出ているのか」を総合的に判断します。ここで、重大な疾患が隠れていないかを厳密にスクリーニングします。

④ ハイドロリリース治療

診断に基づき、最も効果が高いと思われる部位にエコーガイド下でハイドロリリースを行います。モニターで筋膜が剥がれる様子を患者様と一緒に確認しながら進めることも可能です。

⑤ リハビリテーション(ストレッチ指導)

注射で「リセット」した状態を維持し、再発を防ぐための重要なステップです。専門の理学療法士が、患者様にあった、自宅でもできるストレッチ法を丁寧に指導します。

4.肩こりはどんな人になりやすいのか?

「なぜ私だけこんなに肩がこるのか」と疑問に思う方も多いでしょう。肩こりになりやすい人には、共通した特徴があります。

デスクワーク・スマホ依存の方 人間の頭部は約5〜6kgあります。うつむき姿勢(スマホ首)になると、その数倍の負荷が首や肩の筋肉にかかり続けます。これが筋膜の癒着を招く最大の要因です。

- 運動不足の方 筋肉を動かさないと血流が滞り、老廃物が蓄積します。特に肩甲骨周りの筋肉を使わない生活は、肩こりの温床です。

- 冷え性・ストレスを抱えている方 寒さやストレスは自律神経を緊張させ、血管を収縮させます。筋肉が常に緊張状態にあるため、慢性的な酸欠状態となり、痛み物質が放出されやすくなります

- なで肩・筋力の弱い女性 重い頭を支えるための筋力が不足していると、少ない筋肉に過度な負担がかかり、コリが生じやすくなります。

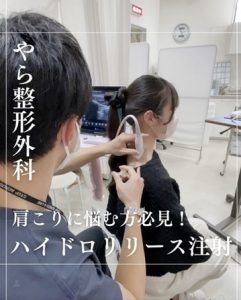

正しい姿勢を心がけましょう!

<正しい姿勢>

5.放置してはいけない肩こり・首の痛みとは?

「たかが肩こり」と放置するのは禁物です。中には、命に関わる疾患や、早期の神経処置が必要なケースが隠れていることがあります。

・医療機関をすぐ受診すべきサイン

- 手にしびれや力が入りにくい感じがある 頸椎椎間板ヘルニアや頸椎症など、神経が強く圧迫されている可能性があります。放置すると麻痺が残る恐れもあります。

- 安静にしていても激しく痛む、夜も眠れない 内臓疾患(心筋梗塞や狭心症)の放散痛として肩や左腕に痛みが出ることがあります。また、骨の腫瘍などが隠れているケースも否定できません。

- 頭痛やめまい、吐き気を伴う 血圧の異常や脳血管疾患のサインである場合があります。

「いつもの肩こり」と自己判断せず、専門医によるレントゲンや神経学的検査を受けることは、健康を守るための第一歩です。

6.リハビリテーションを組み合わせて、ストレッチの指導を受けましょう

ハイドロリリースは非常に効果的な治療ですが、生活習慣や姿勢が以前のままであれば、やがて再び筋膜は癒着し、コリが再発してしまいます。

そこで欠かせないのがリハビリテーションです。

当院のリハビリでは、理学療法士が「なぜその場所の筋膜が固まったのか」を分析します。

- 「猫背のせいで胸の筋肉が縮こまり、背中の筋膜が引っ張られている」

- 「骨盤の後傾が原因で、首が前に突き出している」

こうした根本原因に対し、固まった筋肉を伸ばすストレッチや、弱っている筋肉を鍛えるエクササイズを組み合わせます。 ハイドロリリースで「動きやすくなった身体」を使って正しい動作をすることで、肩こりに悩まされない「根本から強い身体」へと作り変えていくのです。

7.まとめ;肩こりは“向き合えば変えられる症状”です

「この肩こりとは一生付き合っていくしかない」と諦めていた方へ。 エコーで見えるようになった筋膜の世界、そしてハイドロリリースという技術は、これまでの「耐えるしかなかった日々」を終わらせる可能性を秘めています。

肩こりは、あなたの身体が出している「これ以上無理をしないで」「生活習慣を見直して」という大切なサインです。そのサインを無視せず、一度専門的な医療機関の門を受診してみてください。

適切な診断、即効性のあるハイドロリリース、そして未来を守るリハビリテーション。これらを組み合わせることで、肩こりは必ず変えられる症状になります。 軽い肩で、健やかな毎日を取り戻しましょう。当院は「ハイドロリリース」で、その一歩を全力でサポートいたします。

やら整形外科のホームページはコチラ

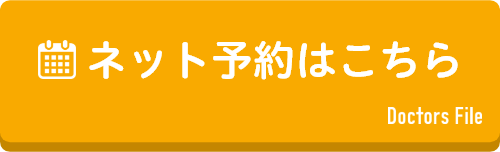

やら整形外科の予約はコチラ

みなさんこんにちは。院長の屋良です😊

12月にはいり、慌ただしい日が続いていますね。

こんな時期は交通事故が増えることがあります!

以前も書きましたが、みなさんは交通事故を起こしたらまずはどこに行きますか?

交通事故で以下のことをお悩みでしたら、一度ご相談ください

□しっかりとリハビリを受けて早めに治したい

□他の病院でレントゲンで異常が無いと言われたけど、痛みが続いている

□病院を受診したが湿布や薬だけで治るか不安がある

□診断書などをしっかりと書いてほしい

症状が軽くても受診していいですか?

整形外科と整骨院の違い

| 整形外科 | 整骨院 | |

|---|---|---|

| レントゲン、MRI | ◯ | × |

| エコー | ◯ | × |

| 急性疾患 | ◯ | ◯ |

| 慢性疾患 | ◯ | × |

| 薬の処方 | ◯ | × |

| 注射 | ◯ | × |

| リハビリ | ◯ | × |

| 後遺症診断書の作成 | ◯ | × |

交通事故後の通院について

上の表の通り、整形外科では検査(レントゲン、エコー)、診断、治療(注射、投薬、リハビリ)を行うことができます。

また、後遺症が残った時などは後遺症診断書を書くことができます。

交通事故治療における当院のメリット

交通事故治療において実績多数があります

当クリニックでは交通事故の患者さんを多数診察していますので、警察や保険会社との対応にも慣れています。

交通事故の場合、自賠責保険を使うと患者さんの自己負担金はありません

さらに通院にかかる交通費や休業補償などの保証をされます。ご自身の保険会社へ「やら整形外科」を受診することをお伝えください。

当クリニックと整骨院との併用通院は可能です

しかし、事故に関する診断書は整骨院では書くことができません。もし診断書が必要になるのであれば、整形外科を1度受診することをおすすめします。

首の寝違えの対処法について|朝起きて首が痛いときの正しい初期対応【福岡市早良区・やら整形外科】

こんにちは。

福岡市早良区のやら整形外科 理学療法士・今村です😌

朝起きた瞬間、

「首が痛くて動かせない…」

「振り向こうとしたら激痛が走った…」

そんな経験はありませんか?

これは多くの方が一度は経験する 「首の寝違え」 です。

寝違えは「よくある痛み」だからこそ、

初期対応を間違えると、数日~数週間痛みが長引いてしまうことも少なくありません。

今回は、

👉 寝違えた直後にご自宅でできる“正しい超初期の対処法”

👉 やってはいけないNG行動

👉 整形外科を受診すべきサイン

を、わかりやすく解説します。

✅ まずやるべきこと|朝起きたら「首の動き」をチェック

起床時に首の痛みを感じたら、まずは “今どこまで動くか”を確認 しましょう。

以下の動きを、「痛みが出る直前」までだけ行います。

- 顔を上下に向ける(うなずく・上を向く)

- 顔を左右に向ける(横を向く)

- 首を左右に倒す(耳を肩に近づける)

⚠️ 痛いところまで無理に動かさないことが重要です。

「どの方向が、どれくらい痛いか」を知るだけで十分です。

🧠 寝違えが治りにくくなる原因は「脳の思い込み」?

実は寝違えでは、

痛みそのもの+“脳が動かさないと学習してしまう”こと が、回復を遅らせます。

痛みを恐れて全く動かさないと、脳が

「この動きは危ない」

と記憶してしまい、

筋肉がさらに硬くなり、回復が遅れる悪循環に入るのです。

✅ 超重要|寝違え直後に自分でできる正しい対処法

以下の方法は、**痛みを悪化させず、回復を早めるための“安全な動かし方”**です。

🔹 手順

1️⃣ 痛い場所を 手でやさしく支える

2️⃣ 先ほど確認して痛みが出た方向へ

3️⃣ 「まったく痛くない小さな範囲」だけ ゆっくり動かす

4️⃣ 痛みが出ない範囲で 数回だけ繰り返す

✅ ポイントは

「痛くなる手前で止める」こと。

頑張る必要はまったくありません。

“少し動かす” が回復のスイッチになります。

❌ 絶対にやってはいけないNG行動

寝違えた直後に、多くの方がやってしまいがちな危険行為があります。

❌ 強い首ストレッチ

❌ ゴリゴリ揉むマッサージ

❌ 無理な体操・体をひねる運動

これらは

👉 筋肉や靭帯の炎症を悪化

👉 翌日以降、痛みが倍増

するケースが非常に多いです。

また、

熱を持って腫れている場合は「冷やす」「安静」も大切です。

⚠️ この症状があれば要注意|すぐ整形外科へ

以下のような症状がある場合、

単なる寝違えではなく 神経や椎間板のトラブル が隠れている可能性があります。

- 首がまったく動かせないほど痛い

- 腕や手にしびれがある

- 時間が経つほど痛みが強くなる

- 2~3日経っても全く改善しない

このようなときは、我慢せず早めの受診が何より大切です。

🏥 寝違えは「早期対応」と「正確な診断」で早く治せます

寝違えの多くは

✅ 正しい初期対応

✅ 整形外科でのレントゲン・エコー評価

✅ 必要に応じたリハビリ・物理療法

によって、回復スピードは大きく変わります。

「そのうち治るだろう」と放置して悪化して来院される方も非常に多いため、

違和感の段階での受診が、結果的に最短ルートです。

📍 福岡市早良区で首の痛み・寝違えでお困りの方へ

やら整形外科では、寝違え・首の痛み・肩の痛みの専門的な診断と治療を行っています。

- その場しのぎではなく「原因」まで評価

- レントゲン・超音波(エコー)完備

- 理学療法士による専門リハビリ対応

- 注射・物理療法・生活指導までトータルサポート

🏥 やら整形外科

〒811-1102

福岡県福岡市早良区東入部6丁目26-4

📞 092-707-5056

▶ ホームページはこちら

▶ ご予約はこちら

✨ 最後に

寝違えは軽く見られがちですが、

正しい対処ができるかどうかで、回復の早さがまったく違います。

「首が痛い」

「おかしいな」と思った時点が、いちばんの受診タイミングです😊

いつでもお気軽にご相談ください。

こんにちは、やら整形外科です🌿

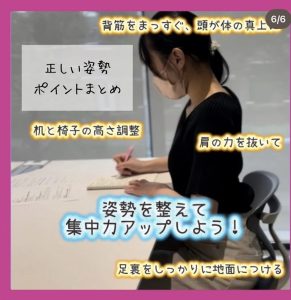

今回は「骨粗鬆症」についてお話しします。

「最近、背が縮んできた気がする」「姿勢が悪くなった」「転びやすくなった」——

もしかすると、それは骨が弱くなっているサインかもしれません。

■ 骨密度が下がるとどうなるの?

骨は一見、硬くて丈夫なイメージがありますが、実は常に「新陳代謝」を繰り返しており、年齢とともに少しずつもろくなっていきます。

骨密度が低下しても、最初は痛みや自覚症状がほとんどありません。

しかし、進行すると「背中が丸くなる」「身長が縮む」「腰や背中の痛みが続く」といった変化が現れ、さらに転倒などのちょっとした衝撃で骨折することもあります。

これがいわゆる「いつの間にか骨折」と呼ばれる状態です。

骨が弱くなると、寝たきりになるリスクが高まり、結果的に寿命を縮めてしまうこともわかっています。

また、骨がしっかりしている人は姿勢が良く、見た目の若々しさを保ちやすいことも特徴です。

つまり、「骨の健康」はそのまま「見た目の若さ」と「人生の長さ」に直結しているのです。

■ 骨密度を調べる方法:DXA(デキサ)骨密度検査

やら整形外科では、DXA(デキサ)骨密度検査を導入しています。

DXAは腰の骨(腰椎)と太ももの骨(大腿骨)を測定する方法で、世界的にも信頼性の高い検査です。

検査は約5分ほどで終了し、痛みもなく、放射線量もごくわずか。

気軽に受けられることから、健康診断の一環として行う方も増えています。

検査を受けることで、現在の骨の強さや、骨折のリスク、将来の予防方針を立てる手助けになります。

■ 50歳を過ぎたら、骨の検査を習慣に

骨密度の低下は、特に閉経後の女性で加速します。

女性ホルモン(エストロゲン)が減ることで骨の代謝バランスが崩れ、骨をつくる力よりも壊す力が強くなってしまうためです。

そのため、50歳以上の女性は、骨密度検査を一度受けておくことをおすすめします。

また、男性も加齢とともに骨密度は低下し、70歳を過ぎると骨粗しょう症のリスクが高くなることが知られています。

早めに検査を受けることで、将来の骨折や寝たきりを防ぐ第一歩になります。

■ 骨を強く保つためのポイント

骨を守るためには、「食事」「運動」「日光浴」が三本柱です。

中でも注目したいのがビタミンDの働きです。

● ビタミンDの効果

ビタミンDは、カルシウムの吸収を助け、骨をしっかりとした構造に保つために欠かせません。

日光に当たることで体内でも作られますが、室内で過ごす時間が多い方や、日焼け対策をしている方は不足しがちです。

不足するとカルシウムが骨に取り込まれにくくなり、骨粗しょう症のリスクが高まります。

食事では、サーモン、サバ、イワシ、卵黄、きのこ類などに多く含まれています。

サプリメントでの補給も一つの方法です。

● 運動も大切

ウォーキングや軽い筋トレなど、骨に刺激を与える運動を習慣にすることが、骨密度の維持につながります。

特に太ももや背中の筋肉を動かす運動は、転倒予防にも効果的です。

当院では理学療法士が効果的な運動を指導してくれます。

● カルシウムとたんぱく質

牛乳、ヨーグルト、小魚、豆腐など、カルシウムを含む食品をしっかり摂ること。

また、筋肉や骨の材料となるたんぱく質も一緒にとることで、より健康的な骨づくりができます。

■ 早めの治療で、骨は守れる

骨粗しょう症は「治らない病気」と思われがちですが、実際には早期に発見し、正しく治療すれば進行を抑えることができます。

薬によって骨の分解を防ぎ、新しい骨を作る力をサポートすることも可能です。

放っておくと、背骨や大腿骨の骨折につながり、生活の質(QOL)が大きく下がってしまうこともあります。

だからこそ、「まだ大丈夫」と思う今こそ検査のチャンスなのです。

■ まとめ:骨の健康は“未来の元気”への投資

骨密度は、見た目ではわかりません。

しかし、しっかり測って現状を知ることで、予防と改善のスタートが切れます。

骨が元気だと、姿勢が美しく、動きが軽やかになり、年齢を感じさせない若々しさを保てます。

そして何より、転倒・骨折を防ぐことが、健康寿命を延ばす一番の近道です。

やら整形外科では、DXA骨密度検査をもとに、一人ひとりに合った予防・治療のサポートを行っています。

検査は5分ほどで終了し、簡単にできますので、どうぞお気軽にご相談ください🌸

やら整形外科

福岡市早良区東入部6-26-4

092-707-5056

公式HP

こんにちは やら整形外科院長の屋良です🙋

11月に入り、寒い日が増えてきましたね!

こういう寒暖差が大きい季節には、体調を壊す人も多く見受けられます。

特に当院には肩こりがひどくなった人が多くいらっしゃいます。

なので今回は、季節の変わり目に増える体の不調についてまとめました‼️

- なぜこの季節は肩こりや頭痛など体調が悪化する人が多いのか?

11月は寒暖差が大きく、 これにより自律神経が乱れやすく、血流が悪くなったり筋肉が緊張したりすることで、肩こり・頭痛・めまい・だるさなどの症状が出やすくなります。

さらに肩こりによる集中力の低下やストレスなどの不調も加わり、身体にとって負担の大きい季節です。

当院にも多くの患者さんが最近不調を訴えて来院されます。

なかでも肩こりを訴える患者さんが多い傾向にあります!

- この時期に肩こりの原因になるのは?

以下のような季節の変わり目特有の「負荷」が肩こりの原因になります。

- 寒暖差

- 朝晩と日中の気温差で体が冷えて血行が悪くなります。この時期は1週間、1日でも気温の差が激しい季節になります。11月は気温が低い日でも薄着の女性が多く見受けられます。ダイレクトに寒さを感じることで、より身体が冷えて血めぐりが悪くなり、肩こりや頭痛の症状を感じやすくなることがあります。

- 治療方法と対策

🔸治療方法

- ハイドロリリース注射 🌸おすすめ!🌸

- 当院で積極的に行っているのがハイドロリリース注射です。

- 肩こりの原因となる筋膜の癒着を水で剥がし、血行を改善します。

-

-

・ハイドロリリースとは結局どういう治療なの?筋膜が癒着している箇所を超音波エコーで見つけ、その部位にハイドロリリース注射を行うことで、凝り固まった筋肉・筋膜を剥がす治療です。痛みのある箇所をピンポイントで治療できます。即効性があるので、長年色々な治療をしたが治らない方 、今すぐ痛みを治したい方などにおすすめです。当院が使用する超音波エコーは、筋膜が重なり合っている箇所を的確に見ることができ、適切な箇所に注射することで、わずか1分ほどで治療を行うことができます。・注射は痛くないの?非常に細い針を用い、エコーを見ながら安全に行いますので、痛みはかなり少ないのではと思います。・値段はどれくらいするの?当院では保険適用で治療しています。保険の種類によりますが、一番高い方でも1000円未満です。・何回ぐらいしたほうがいいの?1回の注射で劇的に良くなる方もいますし、2−3回で効果が出る人もいます。一番のオススメは、ハイドロリリースをした後に、当院の理学療法士による運動療法(リハビリ)で、さらに筋肉の状態を良くすることです。・ハイドロリリースは肩こりだけ?肩こりの他に、腰痛、背中の痛み、骨盤部痛などにも効きます。その他にも、膝、肩、肘など関節の痛みにも適応があります。

- リハビリテーション

- 姿勢の改善やストレッチ・運動療法を行い、筋肉の緊張をやわらげます。

- 注意が必要な肩こり

- 中には、頚椎疾患や内臓の病気が隠れていることもあるため、 長引く・悪化する肩こりは早めに医療機関を受診しましょう。

- 日常でできる対策(セルフケア)

- ストレッチ(特に肩甲骨まわりをほぐす)

- 首や肩を冷やさないようにする(カーディガンやストールの活用)

- 38~40℃のぬるめのお風呂にゆっくり浸かる 15分程度

- 軽い運動(ウォーキングやかかと上げ運動、スクワットなど)

- 朝食を抜かない(自律神経のリズムを整える)

- 良質な睡眠環境を整える(室温・照明・寝具の見直し)

- 予防は?

11月の体調不良は生活習慣の見直しで予防できます。

✅ 日光を浴びる朝の習慣をつける

✅ 水分をこまめにとる(乾燥も血流を悪くする原因です)

✅ 無理をしない・リラックスする時間をつくる

✅ 肩・背中・腰の柔軟性を保つ習慣を(入浴後のストレッチなど)

✅ 必要なときは無理せず医療機関を受診する

この時期を元気に過ごすために、ちょっとした対策を日常に取り入れて、肩こりや体調不良を予防していきましょう🌸

やら整形外科のホームページはこちら

やら整形外科の予約はこちら

ハイドロリリースの詳細はこちら

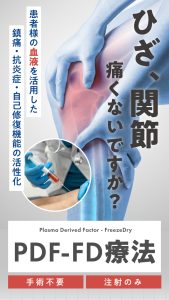

整形外科の新たな治療法:PDF-FD®療法

再生治療で膝・股関節の痛みに新しい選択肢を

「階段の上り下りでひざがズキッと痛む…」

「歩くだけで股関節が重だるい…」

「もう長年この痛みと付き合うしかないのかな?」

そんな風に感じていませんか?

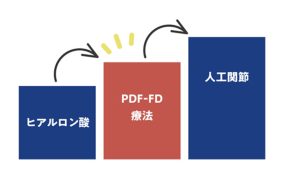

薬やヒアルロン酸注射で効果を感じにくくなり、手術は避けたい…そんな方に、当院ではPDF-FD®療法という新しい再生医療をご提案しています。

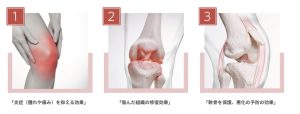

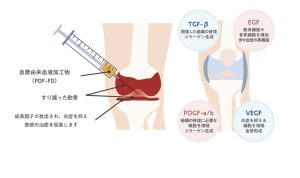

◎PDF-FD®療法とは?

PDF-FD®療法は、ご自身の血液から抽出した「成長因子」を関節に注入する治療です。

もともとのPRP療法から進化した方法で、血小板から得られる成長因子をフリーズドライ加工し、安定した効果を発揮できるようにしています。

この「成長因子」には、

- 炎症を抑える

- 痛みを和らげる

- 組織の修復を促す

といった作用があり、関節や腱のトラブル改善が期待できます。

◎どんな方におすすめ?

- ひざ・股関節の痛みが長引いている

- ヒアルロン酸注射の効果が薄くなってきた

- 手術はなるべく避けたい

- 早く炎症を落ち着けたい

こんな方に、PDF-FD®療法は向いています。

特に「この先もっと歩けなくなるのでは…」と将来が不安な方には、新しい選択肢になり得ます。

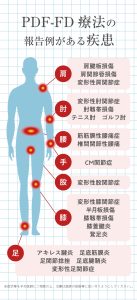

◎対象となる疾患

- 膝関節:変形性膝関節症、靭帯損傷、膝蓋腱炎

- 股関節:変形性股関節症

- 足首:変形性足関節症、アキレス腱障害

- 肘関節:テニス肘、靱帯損傷、筋腱炎 など

◎治療の流れ

- 診察・問診

適応を確認し、治療をご説明します。 - 採血

ご自身の血液を採取します。 - PDF-FD®作成

成長因子を抽出・凍結乾燥して製剤化(約2週間)。 - 注射

生理食塩水で戻して患部へ注入。1回で2部位まで可能。 - アフターケア

1~4週間後に再診。必要に応じてリハビリを併用します。

◎メリット

✅ 自己血液を使用 → 拒否反応や感染リスクが少ない

✅ 注射だけの簡単治療 → 手術や入院不要

✅ 痛みの改善が期待 → 効果が3ヶ月~半年続くことも

✅ リハビリと組み合わせ → 痛みが落ち着いている間に機能回復

◎注意点

- 保険適用外(自由診療)です。

当院では**1回 120,000円(税抜)**でご案内しています。 - 効果には個人差があります。

- がん治療中、血液疾患・特定感染症のある方は対象外です。

◎最後に

PDF-FD®療法は、まだ新しい治療法ですが「自分の治す力」を活かす再生医療として注目されています。

「もう歩くのがつらい…」

「旅行や趣味をあきらめたくない…」

そんな方にこそ、一度ご相談いただきたい治療です。

まずはお気軽に、「再生治療に興味がある」とご相談ください。

やら整形外科のホームページはコチラ

やら整形外科の予約はコチラ

フットサル部とテニス部について!

地域とともに楽しむ“やら整形外科”のスポーツ活動

皆さんこんにちは!院長の屋良です。

やら整形外科では、地域の方々と一緒に楽しむ「フットサル部」「テニス部」があります!

今回は、スタッフ・医療関係者・地域の仲間たちが笑顔で汗を流す、明るく元気なクリニックの活動をご紹介します。

⚽ フットサル部:地域が一つになる楽しい大会!

先日、やら整形外科主催のフットサル大会を開催しました!

当院スタッフだけでなく、医療関係者・弁護士・税理士・保険関係の方々、さらには外国人留学生の方まで、普段なかなか交流することのない幅広い職種の皆さんにご参加いただきました。

プレー中は真剣そのもの。でも、コートの外では笑顔と歓声が絶えません!

チームを超えて声を掛け合い、全員が楽しめる時間となりました。

大会を支えてくださった皆さま、そしてコートを貸していただいたみらいフィールド様に心より感謝申し上げます。

やら整形外科では、今後もこのような地域との交流イベントを定期的に開催予定です。

「フットサルに参加してみたい!」という方は、どうぞお気軽にお問い合わせください!

🎾 テニス部:秋空の下でリフレッシュ!

やら整形外科では、スタッフの健康づくりとリフレッシュを目的にテニス部も活動しています。

先日は西部運動公園で、スタッフみんなでテニスを楽しみました。

秋の心地よい風を感じながら体を動かす時間は、まさに最高のリフレッシュ!

試合の合間には笑い声があふれ、普段の業務とはまた違った一体感が生まれました。

体を動かすことで心も体も整い、仕事にも良いエネルギーが循環します。

これからも「スタッフも患者さんも健康で笑顔に」を合言葉に、楽しい活動を続けていきます。

皆さんもぜひ、準備運動をしっかりして、ケガに気をつけながらスポーツの秋を満喫しましょう!

🌟 やら整形外科の想い

やら整形外科では、「地域に愛されるクリニック」を目指して、医療だけでなく**“人と人とのつながり”**を大切にしています。

スポーツを通して地域の皆さまと交流し、心も体も元気になれる場所をつくることが私たちの願いです。

フットサル、テニス以外にも多くのスポーツに取り組んでいますので、興味がある方はいつでもお声掛けください!

やら整形外科のHPはこちら

秋に増える「ぎっくり背中」に注意!

~やら整形外科の最新治療「ハイドロリリース」とは~

こんにちはやら整形外科院長の屋良です☺️

◎ぎっくり背中とは?

「ぎっくり背中」は、突然背中に激痛が走る症状で、まるで「背中版ぎっくり腰」。正式な病名ではありませんが、日常生活に大きな支障をきたすこともあるため注意が必要です。

原因は、筋肉や筋膜に急な負担がかかることで小さな損傷や炎症が起こるせいです。

普段の何気ない動作――荷物を持ち上げたとき、振り返ったとき、咳やくしゃみをしたとき――でも発症します。

◎なぜ秋に増えるのか?

実は「ぎっくり背中」は季節の変わり目、つまり今の時期に増える傾向があります。

理由はシンプルで、季節の変わり目の 気温差と冷え が関係しているのです。

- ・涼しくなって血流が悪くなり、筋肉が固まりやすい

- ・夏の疲れが残っていて体調が不安定

- ・運動の機会が減り、筋肉が硬直しやすい

つまり、秋は 「筋肉の柔軟性が落ち、ぎっくり背中を起こしやすいシーズン」 なのです。

◎ぎっくり背中になりやすい人の特徴

- デスクワークやスマホ時間が長く、姿勢が悪い

- 運動不足で背中・体幹の筋肉が弱い

- 冷えや肩こりに悩んでいる

- 季節の変わり目に体調を崩しやすい

セルフチェック

- 背中を左右にひねった時に可動域が左右で違う

- 前屈すると背中が突っ張る

- 深呼吸すると背中の硬さを感じる

これらに当てはまる方は要注意です。

◎予防法

- 背中と肩甲骨のストレッチ

デスクワークの合間に背伸びや肩甲骨寄せ運動を。

- 入浴で血流改善

寒い日ほど湯船につかり、筋肉を温めましょう。 - 適度な運動

軽い体幹トレーニングやウォーキングで筋肉の柔軟性を維持。 - 背中を冷やさない工夫

秋の夜は予想以上に冷えます。ブランケットや軽い羽織を常備しましょう。

◎発症してしまったら?

- 発症直後は無理をせず安静に。強い炎症がある時は冷やす。

- 数日後、落ち着いてきたら温めて血流を改善。

- 痛みが強い、長引く場合は早めに整形外科へ。

◎やら整形外科の治療法:注目の「ハイドロリリース」

ここでぜひ知っていただきたいのが、当院で行っている 「ハイドロリリース」 です。

ハイドロリリースとは?

超音波(エコー)で筋肉や筋膜の状態を確認し、痛みの原因となる部分に生理食塩水などを注入する治療です。

- 筋膜の癒着をはがす

- 血流を改善する

- 神経や筋肉の動きをスムーズにする

これにより、 従来の湿布や薬だけでは治らなかった痛みを、根本から改善できる可能性 があります。

ぎっくり背中だけじゃない!

ハイドロリリースは背中の急な痛みだけでなく、

- 肩こり

- ぎっくり腰

- 慢性的な腰痛

といった多くの筋膜由来の痛みに有効とされています。

「もう治らないかも」とあきらめていた方が、治療後にスッと楽になり驚かれるケースも少なくありません。

◎まとめ

秋は血流が悪くなり筋肉が硬直しやすいため、ぎっくり背中が増える季節です。

予防にはストレッチや生活習慣の工夫が大切ですが、もし強い痛みに襲われたときには我慢せず、専門医へご相談ください。

やら整形外科では、 「ハイドロリリース」という先進的な治療法 を導入し、ぎっくり背中・肩こり・ぎっくり腰などの症状改善に力を入れています。

👉 「秋になると背中が痛む」「肩こりや腰痛がずっと取れない」――そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

痛みを我慢せず、快適な秋を過ごしましょう。

やら整形外科のHPはこちら

ハイドロリリースの詳細はこちら

ゴルフ・野球愛好者必見!

パフォーマンス向上に効く簡単トレーニング

こんにちは!やら整形外科 理学療法士の今村です。

ゴルフや野球を楽しむ皆さん、こんなお悩みはありませんか?

- 体が思うように回らなくなってきた

- 飛距離が落ちてきた

- スイングのたびに腰が痛む

実はその原因、胸椎(背骨の上の部分)の柔軟性不足や、広背筋(背中の大きな筋肉)の硬さかもしれません。

そこで今回は、自宅でできるおすすめトレーニングを2つご紹介します!

① 胸椎の回旋エクササイズ

スイング動作の軸となる「胸椎」を柔らかくして、身体の回転をスムーズにします。

方法

- 四つ這いの姿勢になる

- 片方の肘を反対の肘に近づけながら鼻から息を吸う

- 肘を天井に向かって上げ、胸とお腹も一緒に上へ!このとき口から息を吐きながら行いましょう

👉 ポイントは「顔も肘の先を追いかける」こと。自然と身体がひねりやすくなります。

② 広背筋ストレッチ

広背筋をほぐしてスイング可動域をアップ!飛距離改善も期待できます。

方法

- 四つ這いの姿勢になる

- 伸ばしたい方の手を、反対の手の斜め前に置く

- 手は動かさず、お尻を対角線方向にずらしてストレッチ

👉 20秒×2回を目安に取り組みましょう。

続ければ変わる!

これらを続けることで…

✅ 体のひねりがスムーズになる

✅ 飛距離アップにつながる

✅ 腰の痛みも軽減

まさに「継続は力なり」です!ゴルフや野球をもっと楽しむために、ぜひ毎日のルーティンに取り入れてみてくださいね。

「もっと詳しく教えてほしい」「身体の不調を相談したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

やら整形外科

〒811-1102 福岡県福岡市早良区東入部6丁目26−4

☎ 092-707-5056

◎「ヘルストロン」と「ウォーターベッド」で、”体の不調”を整えよう‼️

〜整形外科ならではの、電位×水圧のコンビネーションアプローチ‼️〜

「肩こりがなかなか取れない…」

「姿勢のゆがみが気になる」

「病気じゃないけど、体がだるい、重い…」

そんな“なんとなく不調”を感じていませんか?

やら整形外科では、

✅ 高電位治療器「ヘルストロン」

✅ 水圧式マッサージ「ウォーターベッド」

この2つを組み合わせることで、身体のバランスを電気的にも筋肉的にも整えることを目指しています。

🌿ヘルストロンの特徴と効果

「自律神経」や「体内バランス」をやさしく整える

ヘルストロンは、身体を高電位で全身包み込む治療器です。

体内の電気的バランスを整え、自律神経の乱れや血流不良を改善に導くとされています。

効果が期待される症状

- 頭痛、肩こり、首のはり

- 手足の冷え、むくみ

- 不眠、浅い眠り

- 疲れが取れにくい

- 天候による体調の変化

特徴

- 衣服を着たまま、椅子に座って15〜20分ほど

- ポカポカと体が温まるような感覚

- 副作用の少ないやさしい治療

💧ウォーターベッド型マッサージの特徴と効果

全身をやさしく包み込む「水圧のマッサージ」

ウォーターベッドは、水の力で背中から腰、足までをリズミカルにマッサージします。

姿勢の左右差や、日々の緊張をやさしくほぐすことができます。

効果が期待される症状

- 肩こり、腰痛、背中のハリ

- 姿勢の悪さ、猫背

- 立ち仕事やデスクワークによる疲労

- スポーツ後の筋肉のケア

特徴

- 強すぎないやさしい刺激で、心地よく筋肉をゆるめる

- リラックスしやすく、施術中に眠ってしまう方も

- 10〜15分の短時間で、全身スッキリ

💡“電位×水圧”の合わせ技で、バランスが整う!

ヘルストロンとウォーターベッドは、単体でも効果的ですが、

両方を組み合わせることで、「整う → ほぐれる」のダブル効果が期待できます。

なぜ組み合わせが良いのか?

- ヘルストロンで自律神経や体内の“内側のバランス”を整える

- ウォーターベッドで筋肉・筋膜の“外側のバランス”をほぐす

- 体のゆがみ・緊張がリセットされ、本来の動きやすい身体に近づく

特に「疲れが抜けにくい」「姿勢が崩れてきた」「運動しても効果が出にくい」と感じる方には、

このコンビネーションが非常におすすめです。

👨⚕️スタッフが実際に体験してみました!

「ヘルストロンを受けた日は、夜ぐっすり眠れました。起きた時の疲労感が違いました」(院長)

「患者さんにも『いつもより歩きやすい』『足が軽くなった』という声をよくいただきます」(院長)

「ウォーターベッドのあと、姿勢がピンとまっすぐになる感じがした!」(リハビリスタッフ)

「両方やった日は、体のこわばりが取れて、仕事がすごくラクだった!」(医療事務)

スタッフ自身が日々の業務の合間に体験し、本当に気持ち良い・整う感覚があると実感しています!

✅利用方法・注意点

🕒 利用可能なタイミング

◎予約不要!

受付時に「ヘルストロンとウォーターベッドを受けたい」とお伝えいただければ、空き状況に応じてすぐご案内します。

◎ご注意ください

理学療法(リハビリ)を行った同日は、ヘルストロン+ウォーターベッドは併用できません。

医療制度上のルールのため、予めご了承ください。

別日であれば自由に受けられますので、リハビリと分けて活用するのがおすすめです。

🧘こんな方におすすめです

- リハビリを始めたいが、まず体をほぐしたい方

- 痛みがないけれど体のゆがみ・だるさがある方

- ストレス・自律神経の乱れを感じている方

- 運動後やスポーツ後の筋肉ケアをしたい方

- 姿勢や体の左右差が気になる方

まずは気軽に体験してみませんか?

「なんとなく気になるけど…」そんな方こそ、ぜひ一度お試しください。

一度受けた方の多くが「もう一度やりたい」「週2,3回で続けたい」と感じられています。

予約なしで、気軽にリラックスしながら受けられるのも魅力です。

あなたの身体が、“整った状態”になる心地よさを、ぜひ体感してください。

◎料金について

ヘルストロン・ウォーターベッドの併用コースで、約30分

1割負担110円 2割負担220円 3割負担330円でできます!

📌まとめ:ヘルストロン × ウォーターベッドのおすすめポイント

|

項目 |

ヘルストロン |

ウォーターベッド |

|

整える領域 |

自律神経・血流・体内バランス |

筋肉の緊張・姿勢の左右差 |

|

感覚 |

頭がスッキリ・ポカポカ |

体が軽くなる・深いリラックス |

|

所要時間 |

約20分 |

約10分 |

|

予約 |

不要 |

不要 |

ご不明点や不安なことがあれば、いつでもスタッフまでご相談ください。

やら整形外科では、皆さんの「本来の動きやすい体」を一緒に目指していきます!

やら整形外科のホームページはこちら